スキル標準の導入作業を終え、本番運用に移ったとたんに想定外の障害が発生するのが常です。とは言え事前準備に時間をかけすぎては、活動そのものの熱が冷めてしまいます。先行企業に学ぶところも多く、できるだけ情報収集して、なるべく早くリリースし運用・改善のサイクルを軌道に乗せる必要があります。

|

|

|

運用開始前の準備 |

スキル標準のコンテンツを有効利用して自社版の組織機能や人材像、スキル定義などを策定してスキル管理システムに搭載すると、仕組みとして準備が整ったことになります。また、運用のガイドライン作りも、担当部署や担当者の交代を考えると必須です。

作り上げた仕組みを本番運用するには、次のような手順を踏む必要があります。

①運用プロセスの策定

②運用体制の確立

③運用ガイドの作成

④組織管理者向けガイドラインの作成

⑤社員向けガイドラインの作成

⑥社内説明会の実施

今回は④の組織管理者向けガイドラインの作成についてお話します。

|

|

|

運用管理者向けガイドラインの必要性 |

以前もお話しした通り、現場の管理職の方々が一番手強い抵抗勢力となる場合が多いと言えます。

たいていの部署は、人員増ができない中で、日々の仕事で手一杯という状況です。そのような状態で、いくら重要な人材育成の仕組みといえど、現場管理者にとっては負担感が大きく、優先順位が低くなってしまうのは致し方ないという一定の共通認識があることは否めません。

一方で管理職の方は、経営計画や事業計画を受けて、自部門の実行計画を立て、回していくというミッションがあり、それがすべての活動の基本となると言っても過言ではありません。

言い換えれば、部門の実行計画と人材育成の計画をシンクロできなければ、人材育成そのものが組織管理者にとって重荷になり、うまく遂行していくことができないのです。

人材育成計画うを策定するために使った分析データが、同時に部門の実行計画立案に役立つような位置づけとするということであり、その活用方法を具体的に管理職の方に示すことができると、考え方が変わってきます。つまり管理職の方に「武器」を与えるのです。

|

|

|

ガイドラインで示すべき内容 |

社員のスキルデータは、部門の実行計画、特に人材計画の立案に有効です。 社員のスキルデータは、部門の実行計画、特に人材計画の立案に有効です。

自部門に合った人材戦略を実現するには、人材視点ではなく、組織機能視点でのスキルの過不足を可視化し、育成計画や調達計画につなげることが重要です。

①自社戦略を実現するための組織機能(タスク)構成を構築

②タスク実行に必要なスキルの洗い出し

③対象メンバのスキルチェックを実施し、タスク単位にスキルの過不足の可視化(As Is)

④現状も踏まえつつ、将来像を見据えてあるべきスキル量をタスク単位に設定(To Be)

⑤To Be/As Isのギャップから育成計画や人材調達計画の立案

⑥計画を基にトレーニングを割り当て、育成のPDCAを回す

導入作業の説明では、①、および②の具体化に言及しました。その内容を使い、③以降の手順を具体的にガイドしていくことになります。

ここで大切なのは、人材/レベルで計画を練っていくのではなく、自部門で遂行していくタスクを中心に考え、部門員のスキル充足度を見て、計画立案に役立てるということです。

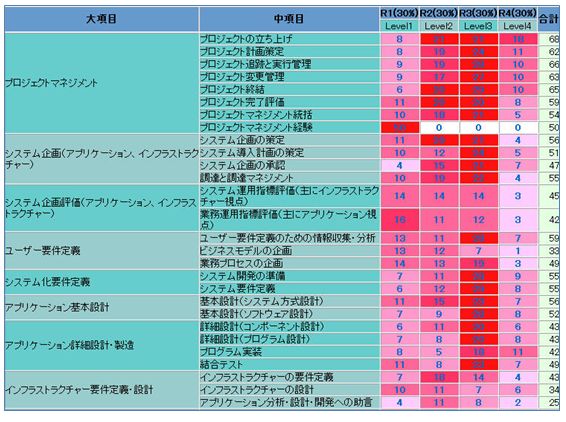

図のように、仕事の単位でスキルマップを見ることによって、自部門の実行計画に対してのスキルの過不足が明確になり、育成計画、調達計画などリソース戦略を立案するために大変有効です。 |

|

|

まとめ |

管理職の方々には次のものを提供する必要があります。

・組織力のTo BeとAs Isを見える化する手段と、そのギャップからの育成計画立案方法を具体的にガイドする

・管理職が策定した計画のドキュメントなどに活用することなど、仕組みを使ったPDCAをルール化する

・人材育成を管理職のミッションと明確に位置づける

可能ならば評価項目とする

・部門の実行計画策定に、スキル管理データを活用する。またその具体的な方法をガイドラインとして提供する

|

|

|

|

|

登録:2011-05-15 16:16:21

|